京都の世界遺産「古都京都の文化財」は、千年以上にわたり日本文化の中心として発展した寺院・神社・城郭から構成されています。

この記事では、その歴史的背景や建築様式、庭園美、宗教文化の特徴をわかりやすく整理し、代表的な遺産の見どころを丁寧に紹介します。

各遺産の物語を少しでも知っておくことで、より良い京都体験になるはずなので、これから京都を訪れる予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

京都の世界遺産とは

京都の世界遺産「古都京都の文化財」は、1994年に世界遺産へ登録された文化遺産です。千年以上にわたり日本の政治・宗教・文化の中心として発展し、寺院建築・庭園・信仰・芸術など多様な文化を育んできた点で重要な価値があると評価され、登録基準(ⅱ)と(ⅳ)において認められました。

これらは日本文化の形成に大きな影響を与え、東アジアの文化交流史においても重要な役割を果たしてきました。

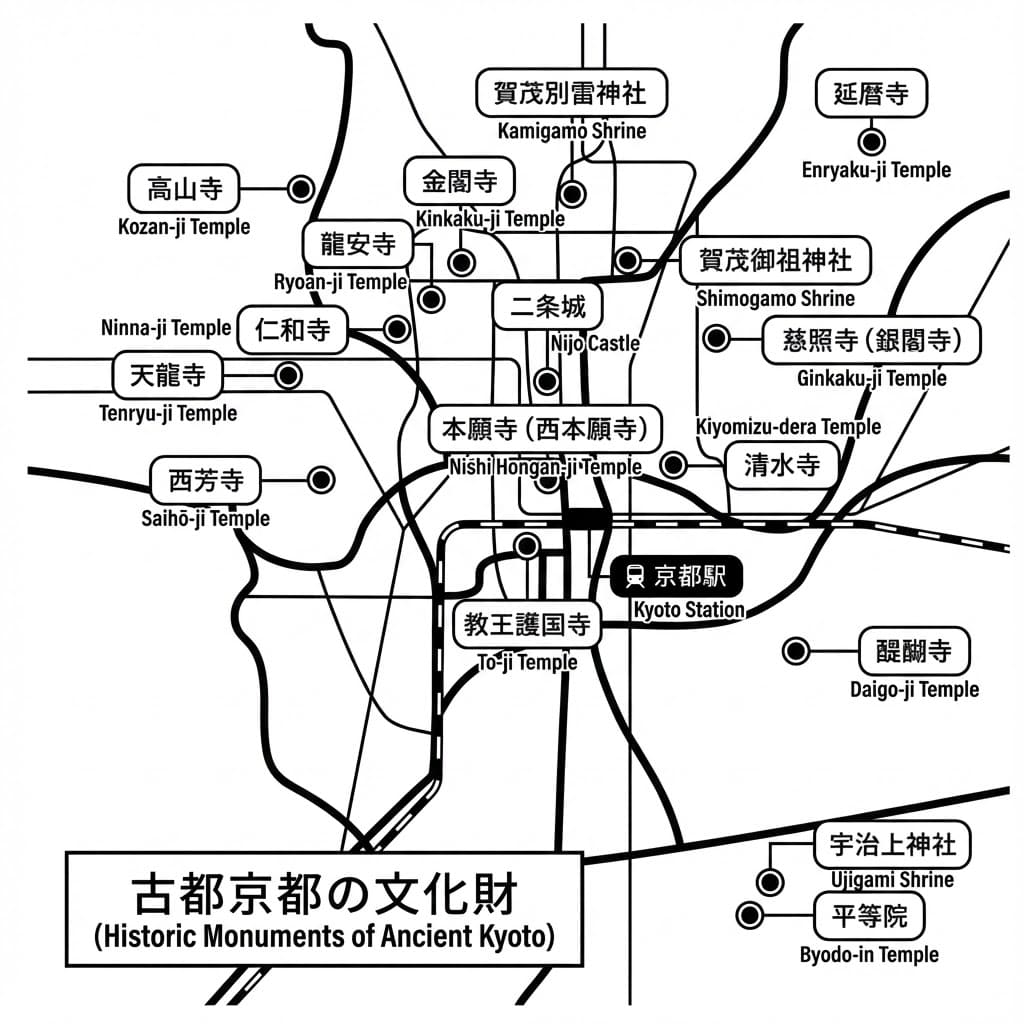

世界遺産に含まれる全17件の資産一覧

古都京都の文化財の登録資産として以下の17件の資産が登録されています。

| 資産名 | 資産の住所 | 建立時代 | overview |

|---|---|---|---|

| 上賀茂神社(賀茂別雷神社) | 京都市北区 | 7世紀 | 京都最古級の神社。古代祭祀の姿を色濃く残す社殿が特徴です。 |

| 下鴨神社(賀茂御祖神社) | 京都市左京区 | 6〜7世紀 | 糺の森を含む古代祭祀の景観が残り、静謐な雰囲気が魅力です。 |

| 清水寺 | 京都市東山区 | 奈良時代 | 舞台造りの本堂で知られ、観音信仰の中心として発展した寺院です。 |

| 延暦寺 | 大津市坂本 | 8世紀 | 天台宗総本山として日本仏教の中枢を担ってきた山岳寺院です。 |

| 醍醐寺 | 京都市伏見区 | 平安時代 | 真言密教の寺院で、豊かな伽藍と桜の名所として広く親しまれています。 |

| 仁和寺 | 京都市右京区 | 平安時代 | 御室桜で有名な門跡寺院で、格式ある伽藍配置が特徴です。 |

| 平等院 | 宇治市 | 平安時代 | 鳳凰堂が極楽浄土を象徴し、優美な阿弥陀堂建築として名高いです。 |

| 宇治上神社 | 宇治市 | 平安時代 | 現存最古級の神社建築をもつ古社で、静かな森に囲まれています。 |

| 高山寺 | 京都市右京区 | 鎌倉時代 | 鳥獣戯画で知られ、日本最古の茶園が残る歴史深い寺院です。 |

| 西芳寺(苔寺) | 京都市西京区 | 南北朝時代 | 一面の苔庭で世界的に有名な禅寺で、拝観には事前申込が必要です。 |

| 天龍寺 | 京都市右京区 | 室町時代 | 嵐山を借景とした庭園が名高く、臨済宗の重要寺院として栄えています。 |

| 龍安寺 | 京都市右京区 | 室町時代 | 枯山水庭園の石組みが象徴的で、世界的に評価される禅寺です。 |

| 金閣寺(鹿苑寺) | 京都市北区 | 室町時代 | 金箔に覆われた三層の舎利殿が特徴で、北山文化の象徴です。 |

| 銀閣寺(慈照寺) | 京都市左京区 | 室町時代 | 侘び寂びを体現する庭園と建築が東山文化の特徴を示しています。 |

| 東寺(教王護国寺) | 京都市南区 | 平安時代 | 五重塔が象徴的な真言密教寺院で、空海ゆかりの古刹です。 |

| 二条城 | 京都市中京区 | 江戸時代 | 二の丸御殿の障壁画が名高く、徳川幕府の権威を示す城郭です。 |

| 西本願寺(本願寺) | 京都市下京区 | 安土桃山時代 | 浄土真宗の本山で、桃山文化を体現する建築が多く残ります。 |

古都京都の文化財が世界遺産に登録された理由

古都京都の文化財は、以下の理由で登録基準(ⅱ)(ⅳ) を満たすと評価され、世界遺産に登録されました。

登録基準(ⅱ) 東アジア文化交流の中心として成熟した日本独自の文化

京都は千年以上にわたり、政治・宗教・芸術が集積した都市として発展し、東アジア文化圏における重要な交流拠点となってきました。仏教・神道・宮廷文化・武家文化が複雑に交差し、それぞれが独自の建築、庭園、美術、儀礼として結実しました。特に中国・朝鮮半島から伝えられた建築技法や美術思想が、京都において日本的に再解釈され、洗練された文化として成熟していった点は大きな特色です。

寺院や神社の伽藍配置、浄土教の思想を反映した庭園、侘び寂びを体現する茶の湯文化などは、外来文化を取り入れつつ自国の精神性に合わせて発展させた例であり、京都はその中心地として機能してきました。こうした文化的成熟は国内外に広く影響を与え、日本文化そのものの骨格を形成したことから、京都は「文化交流が生み出した独自文化の発展地」として高く評価されています。

登録基準(ⅳ) 日本の建築様式と都市構造の発展を顕著に示す文化的景観

京都の世界遺産群は、平安京遷都以降の日本建築と都市設計の変遷を体系的に示す文化資産として重要です。平安時代の宮廷文化を基盤とする寺院や神社、鎌倉・室町にかけて発展した仏教建築、桃山文化の豪華な意匠をもつ建築、さらには江戸期の政治拠点としての城郭など、多様な歴史段階の建築様式が都市全体に重層的に残っています。

これらは単独で価値を持つだけでなく、都市としての歴史的継続性を示し、宗教・政治・文化が互いに影響を及ぼしながら京都という都市を形づくってきたプロセスを可視化しています。また、多くの寺院は庭園や周囲の自然と調和する設計を持ち、日本の景観形成思想を明確に示しています。建築物と都市構造、宗教施設と自然環境が一体となり、文化的景観として優れた統一性を保っている点が評価され、京都は「日本の都市・建築史の発展を示す顕著な証拠」を持つ遺産として登録されています。

代表的な遺産の歴史背景や見どころ

清水寺

歴史背景

清水寺は778年、延鎮上人が音羽の滝を霊地として開創したことに始まります。平安京遷都後には都の東を守護する寺院として発展し、特に坂上田村麻呂が本堂建立と寺領の寄進を行ったことで基盤が整いました。平安期以降、観音信仰の中心地として多くの人々の信仰を集め、王朝文化から庶民文化まで幅広く影響を与えました。さらに、室町・江戸といった各時代の為政者からも庇護を受け、伽藍の再建と整備が継続されています。江戸前期の寛永年間には徳川家光の寄進により本堂が復興され、現在の清水の舞台の姿が確立しました。京都の宗教・信仰・都市文化の歴史の中で清水寺は常に重要な位置を占め、巡礼地としても日本屈指の存在となっています。

Attractions

最も象徴的なのは「清水の舞台」で、崖地に張り出すように建てられた本堂の舞台は巨大な欅材を釘を使わずに組む懸造で支えられています。舞台から望む京都市街の眺望は圧巻で、春の桜、夏の緑、秋の紅葉、冬の雪景が季節ごとに異なる表情を見せます。境内奥の「音羽の滝」は寺の創建に関わる霊水で、今も三筋の流れを願い事に合わせて汲む参拝者が絶えません。三重塔や仁王門などの朱塗りの建造物は境内の景観を鮮やかに彩り、夕方のライトアップ時には幻想的な雰囲気に包まれます。広大な境内の多様な伽藍と自然が調和した景観は、京都を代表する文化的景観として高い評価を受けています。

金閣寺(鹿苑寺)

歴史背景

金閣寺は、室町幕府三代将軍・足利義満が1397年に山荘「北山殿」として造営したのが起源です。当時の義満は国内政治の主導権を握り、日明貿易を積極的に推進するなど、文化・外交の双方で日本史に強い影響力を持っていました。北山殿はその権勢を象徴する離宮として整備され、義満死後に禅寺・鹿苑寺として改められます。北山文化の中心地として文化・芸術が発展し、後の東山文化にもつながる基盤を形成しました。応仁の乱などで衰退した時期もありましたが、金閣は再建され、禅宗寺院としての機能と象徴性を保ち続けています。

Attractions

金閣寺の最大の特徴は、楼閣建築「金閣」そのものです。一層は寝殿造、二層は武家造、三層は禅宗仏殿と、異なる様式を積層させた独特の構造であり、上層二層が金箔で覆われています。鏡湖池に浮かぶかのような姿は四季を通じて美しく、特に雪化粧の冬景色は世界的にも有名です。池に浮かぶ島石、橋、庭園構成は北山文化の美意識を示し、景観全体が建築と不可分の美をなしています。山門から金閣へ至る参道、方丈庭園、茶室なども含め、境内全体が絵画的構成を持つ点が大きな魅力です。

銀閣寺(慈照寺)

歴史背景

銀閣寺は1482年、東山文化を確立した足利義政が山荘「東山殿」として造営したことに始まります。義政は政治的混乱の中で文化活動へ傾倒し、書院造、茶道、庭園美学、能楽など多彩な文化を育みました。その中心地となったのが銀閣寺であり、金閣寺の豪華絢爛な北山文化に対して、簡素で静謐な美を追求した東山文化の象徴となりました。義政の死後、寺院として再編され、禅寺として現在に至っています。

Attractions

象徴的建造物は観音殿「銀閣」で、金箔の金閣と対照的に落ち着いた木造の外観が特徴です。庭園は池泉回遊式で、向月台・銀沙灘を中心にした枯山水が独自の美を形づくっています。銀閣背後の東山からの借景も計算され、庭園全体が静寂と調和を重視した構成です。書院群や苔むした散策路も魅力で、竹林・石段・山腹から見る銀閣は特に情緒深い景観をつくり出します。

二条城

歴史背景

二条城は1603年、徳川家康が京都での将軍宣下・政治儀礼の場として築いた城郭です。家康以降も幕府の京都拠点として使われ、特に徳川慶喜が「大政奉還」を表明した場所として日本史上極めて重要な意味を持ちます。江戸初期の政治儀礼文化、武家権力の象徴性、京都御所との関係など、城郭として以上の役割を担ってきました。明治維新後は皇室所有を経て京都市の管理となり、文化財としての保全が進められています。

Attractions

最大の見どころは国宝「二の丸御殿」で、豪華な障壁画、彫金装飾、欄間彫刻が桃山文化の粋を示しています。廊下の「うぐいす張り」や将軍の威厳を示す広間構成も特徴的です。城郭全体としては石垣・堀・櫓などが良好に残り、庭園は池泉回遊式で四季折々の景観を楽しめます。特に本丸・二の丸・庭園の三要素が一体となり、城郭建築と庭園美が融合した文化的景観を形成しています。

醍醐寺

歴史背景

醍醐寺は874年、理源大師聖宝によって開かれ、醍醐天皇の支援を受けて大きく発展しました。真言密教の中心として山上の「上醍醐」と山麓の「下醍醐」が体系的に整備され、多くの堂塔が建立されました。平安・鎌倉を通じて皇族・貴族から篤く保護され、特に豊臣秀吉が「醍醐の花見」を催したことで全国的に知られる存在となります。戦火や災害による焼失を経ながらも復興が続けられ、多くの文化財が今日まで継承されています。

Attractions

五重塔は平安時代の現存建築として貴重で、細部に当時の建築様式が見られます。広大な境内には金堂、伽藍、弁天堂などが配置され、古寺の歴史的空気を感じられます。春の桜、秋の紅葉など季節による景観の美しさも醍醐寺の大きな魅力です。上醍醐へ向かう山道は神秘的な雰囲気があり、山岳信仰と密教寺院の性格を体感できます。

天龍寺

歴史背景

天龍寺は1339年、後醍醐天皇を弔うため足利尊氏が建立した臨済宗寺院です。建設費の調達のため日明貿易が活発化し、禅宗文化の発展と国際交流の象徴となりました。建立当初は大規模な伽藍を誇りましたが、火災を繰り返し、現在の建物は近世以降の再建が中心です。それでも庭園は創建期の姿をよく残し、夢窓疎石が作庭したと伝わる曹源池庭園が国の特別名勝・史跡として高く評価されています。

Attractions

曹源池庭園は嵐山を借景とした池泉回遊式庭園の傑作で、水面に映る山影、石組み、植栽が調和した景観が特徴です。法堂の雲龍図、方丈の枯山水、渡り廊下なども見どころで、禅宗寺院らしい静謐な空気が漂います。庭園の視界の奥に嵐山の稜線がつながる構図は、自然と人工の境界を曖昧にする日本庭園の美を象徴しています。

延暦寺

歴史背景

延暦寺は最澄が788年に比叡山に開いた天台宗総本山です。比叡山は「山全体が一つの寺」と言われ、僧侶養成の場として多くの高僧を輩出しました。鎌倉期には浄土・禅・日蓮といった新仏教の祖師たちも延暦寺で学び、日本仏教の母体として強い影響力を持ちました。戦国期には織田信長による焼き討ちで大きな被害を受けますが、その後復興が進められ今日に至っています。

Attractions

東塔・西塔・横川の三エリアに伽藍が広がり、その中心にある根本中堂は天台宗の総本堂として重要です。堂内には最澄以来絶やされていない「不滅の法灯」が灯されています。比叡山の霧・森・坂道と伽藍が織り成す景観は宗教的緊張感に満ち、山岳寺院ならではの荘厳さがあります。自然と信仰が密接に融合した場所で、四季の変化による風景の変わり方も魅力です。

仁和寺

歴史背景

仁和寺は888年、宇多天皇により建立され、その後「門跡寺院」として皇族が住職となる格式高い寺院として発展しました。平安から江戸に至るまで朝廷文化と密接に結びつき、宗教・政治・文化の交差点として機能しました。室町・江戸期には伽藍整備が進み、現在の姿に近い形が整います。寺に伝わる儀礼・美術工芸・文書なども豊富で、文化史的価値の高い寺院です。

Attractions

象徴的景観は「御室桜」で、背丈の低い桜が境内を彩る春景色は京都屈指の名所です。金堂、五重塔、二王門などの建造物は江戸時代の技術と美意識を反映し、広い境内をゆったりと回遊できます。庭園も整っており、静かな空気の中で建築と自然が調和する景観が魅力です。門跡寺院としての品格を感じる広がりのある構成が特徴です。

平等院

歴史背景

平等院は1052年、藤原頼通が父・道長の別荘を寺院へ改めたことに始まります。当時は浄土信仰が広まり、人々は極楽浄土を現世に表現する建築や絵画を求めました。鳳凰堂はその象徴として造営され、貴族文化の美意識を結集した建物として高い評価を受けています。戦乱による焼失を免れ、創建当時の姿をかなりよく伝える稀有な建築です。

Attractions

鳳凰堂は阿弥陀如来を中心に据え、左右対称の優美な建築が池に映る姿はまさに極楽浄土を象徴します。屋根の鳳凰像、天井・壁面の装飾、周囲の庭園など細部まで洗練され、浄土庭園の最高峰として知られています。阿弥陀像を囲む雲中供養菩薩像など平安美術の貴重な遺品も多く、建築・仏像・庭園が一体となった総合芸術性が最大の魅力です。

summary

What did you think?

京都の世界遺産「古都京都の文化財」の各寺院・神社・城郭は、それぞれの時代背景を反映しながら独自の建築様式や庭園美を発展させ、京都という都市の歴史的厚みを今に伝えています。

清水寺や金閣寺、銀閣寺のように美意識を象徴する建築もあれば、延暦寺や天龍寺のように宗教史や国際交流の舞台となった寺院、二条城のように政治の転換点となった城郭も存在します。

これらの遺産は単体で価値を持つだけでなく、都市全体の文化的景観として調和し、京都の歴史を立体的に理解するための手がかりとなるでしょう。

ぜひ京都を訪れる際は、この記事で紹介した歴史背景や見どころを踏まえて、各遺産が歩んだ物語にも目を向けながら、より豊かな体験にしていただけると光栄です。